根据国家气候中心最新的监测数据显示,目前厄尔尼诺事件正在持续衰减,预计到2024年4月至5月,该事件将结束,而夏季可能会转入拉尼娜状态。

贾小龙指出,由于厄尔尼诺事件的减弱以及可能转变为拉尼娜状态的海洋影响,西北太平洋副热带高压可能会持续偏强,从海洋向中国大陆输送的水汽条件总体较好,这将导致中国东部地区整体降水偏多。他表示:“我们将继续关注后续的海洋状态,特别是要密切关注其他气候因素,综合评估海洋对中国气候的影响。”

厄尔尼诺是什么

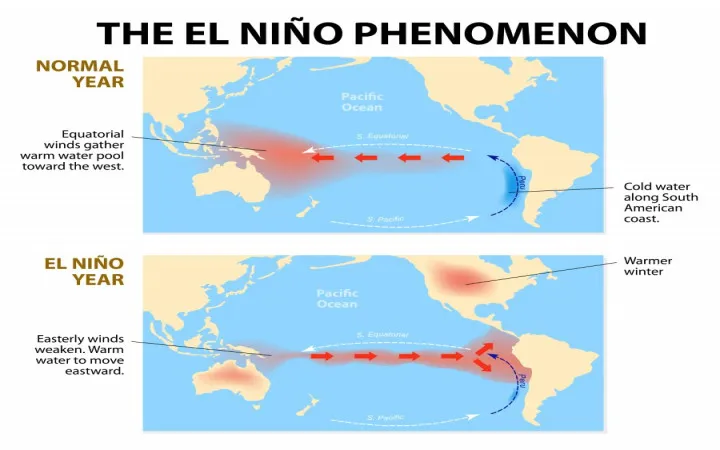

厄尔尼诺「El Niño」暖流是一种太平洋反常的自然现象,又称圣婴现象,特征是赤道太平洋东部和中部海域海水出现显著增温。在南美洲西海岸和南太平洋东部地区,存在着一条著名的洋流,即秘鲁寒流。每年11月至次年3月是南半球夏季,此时南半球海域的水温普遍升高,赤道暖流向西流动。同时,全球的气压带和风带也向南移动,东北信风在赤道受到南半球的地转偏向力作用后向左偏转成西北季风。西北季风削弱了秘鲁西海岸的东南信风,使秘鲁寒流中的冷水上泛减弱甚至消失,并将水温较高的赤道暖流南下,导致秘鲁寒流的水温异常升高。这种悄然而至、不稳定的洋流被称为“厄尔尼诺暖流”。

厄尔尼诺现象和厄尔尼诺事件是两个不同的概念。厄尔尼诺现象指的是热带太平洋海温异常增暖的气候现象,当热带太平洋大范围地增温持续3个月以上时,才被认定为真正发生了厄尔尼诺事件。在厄尔尼诺现象发生后,有时会紧随其后出现拉尼娜现象。

形成原因

厄尔尼诺是一种在热带海洋中异常出现的现象,其主要特征是赤道太平洋东部和中部海域的海水明显升温。在南美洲西海岸和南太平洋东部,有一条著名的秘鲁寒流,每年的10月至次年的3月是南半球夏季,此时南半球海域水温普遍上升,赤道逆流向东的流动也得到了加强。

同时,全球的气压带和风带向南移动,东北信风跨越赤道,受到南半球自转偏向力的影响向左偏转成西北季风。西北季风不仅削弱了秘鲁西海岸的离岸风——东南信风,导致秘鲁寒流的冷水上泛减弱甚至消失,而且带着水温较高的赤道逆流海水沿着秘鲁寒流的方向向南流动,使得秘鲁寒流转变为暖流。这种突如其来而又不稳定的暖流被称为厄尔尼诺暖流。通常,这位"不速之客"会在每年的3月之后,随着南美洲西海岸水温逐渐降低而逐渐消失。

拉尼娜是什么

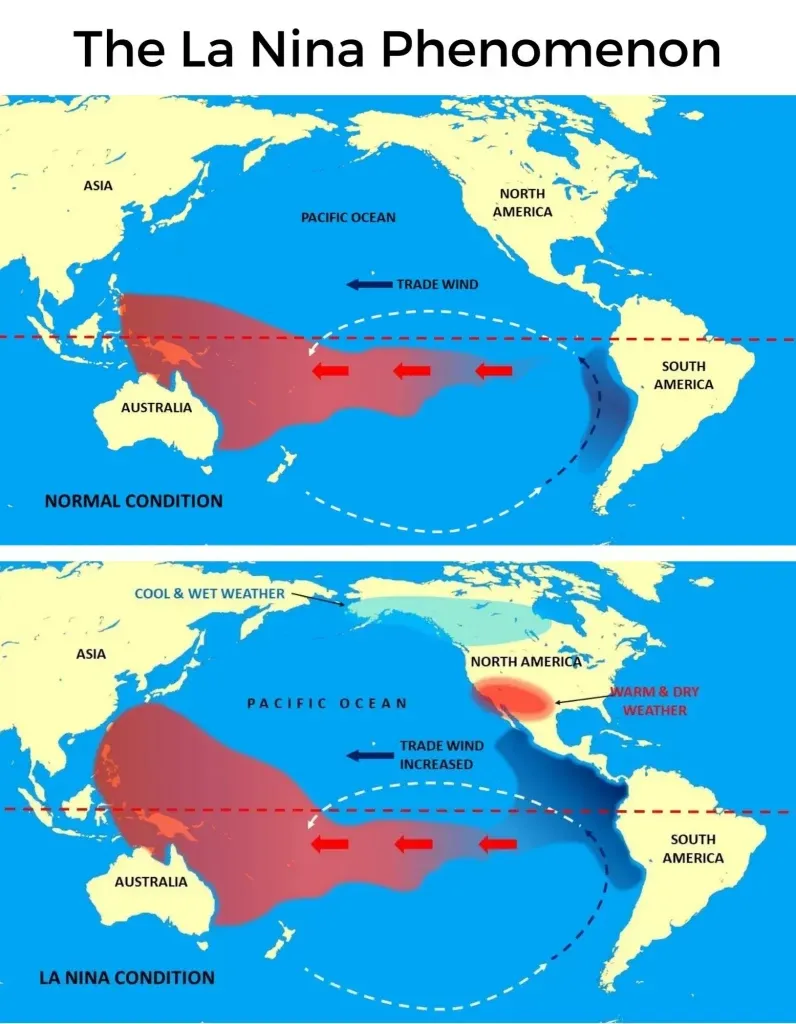

拉尼娜 (La niña) 是反厄尔尼诺现象,也称反圣婴现象,指赤道太平洋东部和中部海表温度大范围持续异常变冷的现象。东南信风将被太阳加热的海水推向太平洋西部,导致西部海面比东部高出近60厘米。这种现象使得西部海水温度上升,气压下降,潮湿的空气开始积聚,从而形成了台风和热带风暴。与此同时,东部海水底层开始上翻,导致东太平洋的海水变冷。

自1950年以来,全球已经发生了16次拉尼娜事件。根据其强度,可以将这些事件分为弱、中等强度和强拉尼娜事件。历史上只发生过一次强拉尼娜事件,其持续时间从1988年5月开始一直持续到次年5月。

形成原因

厄尔尼诺与赤道中、东太平洋海温的升高以及信风的减弱密切相关,而拉尼娜则与赤道中、东太平洋海温的降低以及信风的增强有关。因此,拉尼娜现象是热带海洋和大气相互作用的结果。

海洋表层的运动主要受海表面风的影响。信风的存在导致大量暖水被输送到赤道西太平洋地区,同时在赤道东太平洋地区暖水被带走,主要依靠海表以下的冷水进行补充,导致赤道东太平洋海域的水温显著降低。当信风加强时,赤道东太平洋深层海水上升现象更加显著,导致海表温度异常下降,从而使得气流在赤道太平洋东部下沉,而在西部的上升运动也更为强烈,这有利于信风的增强,进一步促进了赤道东太平洋冷水的形成,从而引发了拉尼娜现象。