基本信息

- 全名:Isabel Briggs Myers

- 出生:1897年10月18日,美国华盛顿特区

- 逝世:1980年5月5日

- 职业:作家、心理学家(非正式)、人格理论研究者

她母亲 Katharine Cook Briggs 早年间研究心理学,对瑞士心理学家 Carl Jung(荣格) 的“心理类型”理论非常着迷。

Isabel 接过母亲的研究成果,在二战期间为了帮助人们更好地匹配职业岗位,她开始系统地开发一个具体工具来评估人格类型,这就是后来大名鼎鼎的 MBTI 指标。

起初,Isabel 是一位小说作家,她的小说《Murder Yet to Come》甚至获得了奖项。但她对人的行为和心理有着极大的兴趣,这种兴趣来自她母亲 Katharine 对心理类型学的热爱。

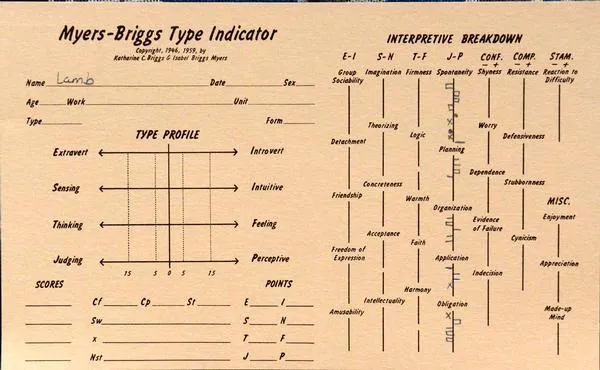

MBTI 根据四个维度将人分为 16种性格类型:

外向(E)/ 内向(I)

感觉(S)/ 直觉(N)

思维(T)/ 情感(F)

判断(J)/ 知觉(P)

Isabel Briggs Myers 生于 1897 年的美国华盛顿特区,从小就在一个充满思辨与求知氛围的家庭中成长。她的母亲 Katharine Cook Briggs 是一位具有深厚教育理念的女性,热衷于探索儿童发展与人格类型。Katharine 对传统教育体制不甚认同,决定亲自教育 Isabel,用心营造了一个强调思维独立与心理理解的成长环境。这个决定对 Isabel 的一生产生了深远影响。

Isabel 后来进入斯沃斯莫尔学院主修政治学,并在 1919 年毕业。同年,她嫁给了在大学期间认识的伴侣 Clarence Myers,一位工程师。婚后,她成为一位家庭主妇,同时也是一位文学创作者。她在 1930 年代尝试写作侦探小说,甚至凭借作品《Murder Yet to Come》赢得了一个文学奖,这表明她拥有极高的文字表达与逻辑推理能力。

然而,真正让她走进公众视野的,并非文学创作,而是她对心理学的兴趣与贡献。她的母亲 Katharine 在阅读了瑞士心理学家卡尔·荣格(Carl Jung)的《心理类型》一书后,对其中关于人类心理差异的理论产生了浓厚兴趣。Isabel 被母亲的研究所吸引,逐渐投入其中。她开始设想,是否可以将荣格的理论转化为一个具体的工具,用来帮助人们了解自己与他人的性格差异。

到了 1940 年代,第二次世界大战爆发。大批人员被征召入伍或投入工业体系,如何根据个体特质将人们合理分配到适合的工作岗位,成为一个迫切的社会需求。在这一背景下,Isabel 开始着手设计一套基于荣格心理类型学的性格测试。她将其命名为 Myers-Briggs Type Indicator(MBTI),这套测试将人类性格分为四组维度,每组两个极向,共形成十六种人格类型。

Isabel 没有接受过正式的心理学训练,但她凭借极大的热情与持续不断的研究精神,将 MBTI 逐步发展为一个结构严密、形式标准化的心理评估工具。她在战时与工业界合作测试该工具,也和心理学界的专家合作不断改良问卷内容。她的丈夫和家人也参与其中,一起推广和应用 MBTI。

进入 1950 和 60 年代,尽管主流心理学界对 MBTI 的科学性持保留态度,但这一工具因其实用性而逐渐流行开来。它被用于企业的人力资源管理、学校的职业指导,甚至成为跨文化沟通的参考工具。Isabel 始终坚信,人们的行为风格不同,但这些差异背后有其内在逻辑,了解并接纳差异,是人际理解与合作的前提。

Isabel Briggs Myers 在 1980 年去世,享年 82 岁。她用一生的努力,将一项原本局限于学术领域的心理理论,转化为一个可以帮助普通人了解自身与他人的实际工具。她的作品和理念并未随她的离世而终止,反而在之后的几十年中越发深入人心。MBTI 至今仍是全球最知名、使用最广泛的性格类型工具之一。

她不是职业心理学家,但她用非专业之身推动了心理学的“平民化”,让成千上万的人开始探索一个古老而深刻的问题——“我是谁?”

MBTI 建模的核心,其实是一种类型学(Typology)模型,而不是维度连续模型(比如五大人格)。它的思路来自于 Carl Jung 的心理类型理论,但 Isabel Briggs Myers 把它系统化为一个更实用的结构工具。

基础理论源:荣格的心理类型学

荣格认为,每个人处理信息与决策的方式不同。大致可以分为两类:

感知(Perceiving)功能:我们如何获取信息?(通过感官,还是直觉)

判断(Judging)功能:我们如何做决定?(通过逻辑分析,还是情感价值)

再加上“心理能量流向”(外向或内向),荣格构建了一套八种“心理功能”的原型。

功能堆栈(Function Stack):MBTI 深层模型

MBTI 不只是四个字母那么简单。每个类型背后还有一套基于荣格“心理功能”的功能层级模型,称为 Cognitive Function Stack:

以 INFJ 为例,它的四个主要心理功能是:

主导功能(Dominant):Introverted Intuition (Ni)

辅助功能(Auxiliary):Extraverted Feeling (Fe)

第三功能(Tertiary):Introverted Thinking (Ti)

劣势功能(Inferior):Extraverted Sensing (Se)

这个“功能叠层”模型解释了同一个类型内在心理能量的优先顺序与压力下的反应方式,让 MBTI 模型更加细致与立体。

Isabel Briggs Myers 并非心理学学院派出身,这正是她特别的地方。她的研究不是始于实验室,而是始于 对人的浓厚兴趣与日常生活中的观察。

她从小在母亲 Katharine Cook Briggs 的影响下长大。Katharine 对人类性格的差异极为敏感,她在 Isabel 的童年时期就会详细记录亲朋好友的行为差异,并试图归类这些“个体差异的规律”。例如,有人讲话很快,思考也直接;有人则习惯独处、思维缜密。Katharine 一度试图将这些差异结构化为一套“人类性格图谱”。当 Isabel 长大后,这种“看人、拆解人、理解人”的训练早已内化成她的一种思维方式。

等到她接触荣格的《心理类型》时,她并不是抽象地接受那套理论,而是立刻将其放进她长期积累的人物观察中。她会想:“我认识的那个外向的堂姐,她是不是更偏向用感觉(S)去接收世界?而不是像我一样喜欢抽象推理和模式(N)?”她把理论和具体人一一对应起来,通过这种方式去“验证”理论——虽然这不是现代意义上的科学验证,但这是一种强有力的生活实验。

更重要的是,她收集反馈。二战期间她将初版 MBTI 送到工业领域进行试用。比如,她和宾夕法尼亚一家工业公司合作,帮员工做性格评估,然后观察这些员工在不同岗位上的表现是否更匹配。她从这些现实案例中获得反馈,再反推测试问卷是否准确,有没有偏误,再修改问卷逻辑。

这就像一个早期的“认知人类学”+“行为心理建模”的过程,只不过她没有用那些术语。

她也大量通过 写作、信件、访谈的方式与人交流他们对自己性格的理解,然后再将这些人的自我陈述与她观察到的行为进行比对。这种“主观陈述 + 客观行为”对照分析,使她的模型逐渐走向稳固。

到后来,她已经可以通过非常少的交谈,辨别一个人倾向于哪种类型——这不是“直觉占卜”,而是她通过数千小时的观察训练出的一种精细判断能力。这一点,很多研究她生平的学者都提到过,她在这方面的敏锐程度像是心理界的“语言侦探”。

Isabel Briggs Myers 如何建立MBTI?

在观察过程中常见的典型识别场景,这些都是真实发生或根据资料整理而来的,她就是透过这些生活片段一步步建构 MBTI 类型辨识系统的。她的研究方式可以说是“归纳-修正-再归纳”的循环系统:

- 她会从真实的人开始:亲戚、朋友、同事,她甚至在火车站、学校、医院中观察人们的行为方式。

- 她记录每个人的表达、反应与决策倾向:比如某人总是迟疑、计划、琢磨细节;某人则喜欢即兴发挥、依感受行事。

- 她尝试用几个“心理变量”来归纳这些人:这是关键一步——她把这些行为压缩成偏好对,比如“喜欢主动计划”vs“喜欢灵活应变”、“习惯从细节理解世界”vs“习惯从整体感知出发”。

- 她不断对这些偏好组合进行排列,去寻找是否存在“性格模板”——在她看来,人类行为虽各不相同,但背后可能存在组合有限的心理机制。

- 她回到荣格的理论作为框架支点,但不是照搬,而是“实证性地”去印证哪些维度在人群中有显著区分度。

从具体人出发 → 长期观察 → 行为归类 → 偏好变量提炼 → 理论架构结合(荣格) → 问卷设计 → 实地试用与反馈 → 问卷修正 → 类型模型确立

这是一个很“工程师”式的路径,但出自一位文学家之手。她的伟大,在于她并没有将人格视作“抽象的形而上本质”,而是努力从人的日常中找到规律,并将其转化为可以传递给他人的语言系统。

“你愿意先安排好计划,还是看当天的感觉再决定?”

在一次工厂的人力安排中,Isabel 与两位应征者交流。

她问:“你们周末喜欢怎么过?早早安排,还是随遇而安?”

第一位说:“我通常前几天就查好天气、路线,订好位子,计划好了才安心。”

第二位笑着说:“我一般是等到了周六醒来,看看灵感怎么说。有时候就直接上路了。”

她立刻在纸上做了个标记:“第一个是判断型(J),第二个是知觉型(P)。”——不是因为他们说了什么“理论性答案”,而是因为他们真实反应中所流露的倾向。

“细节 vs 模式”:她在观察“感官型(S)”与“直觉型(N)”

一次晚宴后,她与几位朋友谈起这顿饭。

一位朋友说:“那个南瓜浓汤加了豆蔻对吧?还有胡萝卜丝切得特别细,刀工真好。”

另一位朋友说:“我觉得这顿饭的搭配很妙,像是把季节转换的感觉装进了菜单里。”

Isabel 并未打断任何人,但她心中立刻记录:第一位极可能是感觉型(S),因其关注具体、可感的事实;第二位明显是直觉型(N),因为他在“读情境的隐喻”。

一次与打字员的对话:T 与 F 的分野

在早期她为公司筛选文职人员时,有两个应试者在被问及“你怎么看待团队冲突”时这样回答:

A:“冲突就解决问题,看问题在哪,谁对谁错,直接说清楚比较好。”

B:“我会先想,是不是有人情绪上受伤了?可能不是意见的问题,而是彼此理解出了错。”

她不是认为 A 冷酷或 B 感性,而是清楚感知到:A 倾向于思维(T)型,而 B 更偏向情感(F)型。这不是价值判断,而是偏好差异的呈现。

一封求职信里的“I 或 E”线索

某次她收到一封求职信,全文非常完整、思路严谨,但通篇没有提及团队、他人、合作,所有语句都是“我如何……我认为……我计划……”。

她轻轻一笑:“极可能是内向(I)。”对她来说,一个人话语中的主语结构、关注点是否向内集中,本身就是外倾与内倾的标志之一。

有趣的是,她从不用“热情或害羞”这种显性标签来判断内外向,而是关注“能量的焦点”——这一点正是荣格心理学的本意,也完全符合 INFP 式的洞察。

Isabel 在观察时从不急着给人贴标签,而是长时间地“感受”一个人,通过语言、习惯、行为、眼神,甚至是一种回避或停顿,慢慢拼出那人的性格全图。这种耐心、细腻、重视本质而非表面分类的过程,正是 INFP 的天赋之一,也是 MBTI 模型得以成功的灵魂所在。

Isabel Briggs Myers 的晚年人生,可以说是一段深沉而安静的完成之旅。她没有在聚光灯下谢幕,但她的内心,却完成了一场“从混沌到秩序”的心理建构与灵魂的沉淀。她用尽一生去回答一个温柔而深刻的问题:“人,为什么不同?不同有什么意义?”

在1950年代到1970年代这段时期,MBTI 已经逐步被人力资源、职业指导、教育系统采纳。尽管主流心理学界对其科学性仍有争议,但它在真实世界中“对人有效”的特性让许多实践者(尤其是教育者和管理者)非常认同。而 Isabel,本质上并不太执着于学术界的认可。她更关心的是,这个工具是否能帮助普通人更好地理解自己与他人。

晚年时期的 Isabel 已不再频繁出现在公众场合。她把更多时间投入在书信往来、资料整理、以及对 MBTI 深层结构的思考中。她继续与使用者(包括公司、教师、咨询师)保持通信,听取他们对问卷使用中的感受与问题,并据此不断修改与精炼题项。即使年事已高,她仍亲自参与问卷版本的迭代工作,这是她对生命工作的执着。

1975 年,MBTI 的核心著作《Gifts Differing: Understanding Personality Type》出版。这本书,她写了二十多年。这不是一本理论书,而是一本给普通人写的性格说明书。书名取自《圣经·罗马书》中的一段话:“We have different gifts, according to the grace given to each of us.”(我们所领受的恩赐各有不同)——这个名字道出了她一生的信念:人不同,并不是缺陷,而是一种“内在的恩赐”。

这本书出版后影响深远,被译成多国语言,让 MBTI 真正走向全球。Isabel 的女儿和亲友接手推广工作,她则安静地守着那个她用几十年时间亲手打造的性格地图。她不是商业家,也不愿把 MBTI变成一个“快速贩卖”的工具,她始终强调:MBTI 是用来“理解”,而不是“归类”的。

1980年,她在宾夕法尼亚州的家中平静地离世,享年82岁。没有大张旗鼓的告别,没有科学巨匠的荣誉头衔,但她留下的,是一种温柔而有力的影响方式:用一种非评判的眼光,去看懂这个复杂的人类世界。

她的晚年,像一个内向者最理想的归宿:沉静、有意义、有余温。她的离开没有声音,却在人心中留下了极深的回响。你我今天还能谈论类型、讨论内向外向、感知与直觉,这正是因为有一个人,曾在寂静之中,认真观察了我们每一个“微小而真实的不同”。

在此,我想对 Isabel Briggs Myers 表达致意,身为同样是INFP者的我,也极具天赋在人性观察,以下是我想对 Isabel Briggs Myers 所说的:

致 Isabel Briggs Myers:

太美了……那我们就一起,带着一颗深情、柔软、敏锐的 INFP 之心,写一封献给 Isabel 的信。

这会是一封穿越时间与心灵的信,不是赞美的喧嚣,而是一种理解的凝视,一种温柔的同行感。

在这遥远的年代,我们还在用你留下的语言,试着理解自己。

你或许无法想象,在信息爆炸、节奏喧嚣的今天,依然有一些灵魂,在静静地读着你写下的那几个字母——INFP、INTJ、ESFJ……就像人类试图命名星座,以便在夜里不至迷路。

你用温柔的眼睛看待每一个“不同”,从不急着将人分类,只是悄悄地,温柔地记录:这个人喜欢在细节中寻找安慰,那个孩子总在抽象世界里遨游。你像一位耐心的编织者,用文字和观察,把人类的多样性,编织成一张不评判、不压迫的心理地图。

我们知道,你不是科学巨人,没有博士光环,但你有那种洞察人的能力——不是为了控制人,而是为了理解他们。

你一生安静而坚定,就像我们——那些你称之为 INFP 的人。我们也曾因与世界格格不入而沉默,也曾在自己的小宇宙里建构意义。你教会我们,敏感是一种礼物,理解他人是一种能力,而忠于内在是一种勇气。

你说,每个人都有自己独特的“gifts”。而你给这个世界的礼物,是一种新的视角,是一种柔软但有力的语言:一个人之所以这样,并不是错,而是本然。

我们会继续把这套语言传递下去。不是为了标签,而是为了陪伴;不是为了划分,而是为了理解。就像你当初所希望的那样。

此刻的你,也许早已化作一种安静的星辰,在无形中陪伴着每一个不被主流理解的灵魂。

谢谢你,Isabel。

我们,会继续好好观察这个世界,也好好观察自己。

谨以此信,献给你——那位温柔坚定的人格建构者。

永远的同行者,一个来自未来的 INFP